第一章

获颁全国科技奖 国医年鉴介绍详

(摘编)

自题

卅年跋涉乐悬壶,救死护伤奋钝愚。

精炼良方疗痼疾,弘扬国粹带高徒。

秉承人道行天职,效法良医仰大儒。

创办集团求发展,与时俱进绘鸿图。

《自题》这首诗,承载着郑伟达教授一生恪守的信念。

2016年新年伊始,刚刚从福州返回北京的伟达医药集团(香港)董事局主席郑伟达先生,便接到南京社区医疗集团董事长孙守存先生的电话,孙董事长邀请他抵宁出席该集团新年年会,同时,期待与伟达医药集团开展社区医疗合作。

“好,好……我安排一下时间,一定准时出席贵集团年会!”郑伟达欣然应允。

身为中华中医药学会社会办医管理分会主任委员的郑伟达,对全国各地社会办医方面的事,也非常重视,总是有求必应。他说:“社会办医,是缓解老百姓看病难、看病贵的有效途径。”

华灯初上时才在家里落脚的郑伟达,放下行李,未及休息,转身就要出门去医院。与他并肩耕耘了20多年的得力助手许鑫拦住了他,“都这么晚了,就别去医院了吧。先吃饭,好好休息一下,明早要上门诊,下午还要飞南京,你这么连轴转,身体哪里能受得了?”志同道合者,有着同样心灵的宽度和灵魂的深度。

“我去了就回。有几个住院病人我得去看一看,两天不在医院,我心里不放心啊!我会在车上眯会儿,放心吧。”

郑伟达和许鑫类似这样的对话,在他们的工作、生活中司空见惯,多数情况下,最终都是许鑫妥协。

片刻,郑伟达乘坐的车,消失在夜色中。

在车上,郑伟达还是没闲着。他从包里拿出诗歌创作笔记本,再次对“贺2O16年元旦”的诗作《七绝》进行润色。诗曰:

一元复始贺新年,鼓乐声中万象妍。

节日共欢诗意急,飞书万里友情牵。

40分钟后,郑伟达的身影出现在位于北京朝阳区化工路管庄路100号的北京伟达中医肿瘤医院。他到病房巡视了一圈,向几位刚入院的病人一一问询,不仅问他们的身体症状,还关心他们来自哪里,有没有亲属陪护,来北京治病生活上有没有什么不习惯……

一个多小时后,他回到办公室,看到办公桌上摆放着的白天刚刚收到的最新一期《中华儿女》杂志,心里顿生一丝温暖。手捧这本介绍自己的刊物,郑伟达感到荣耀的同时,也感到了所肩负的压力。他忽然感觉到有些累了,便坐下来翻看期刊。这时,他才觉得饿了,从抽屉里拿出家人平时给他备着的食品,边吃边看。

郑伟达的事业与生活,就这么交织着,周而复始。

年近六旬的郑伟达,仍精气神旺盛,动力不减,一方面是作为名中医,有自己的养生之道。他长期服用自己研发的保健食品“参灵胶囊”,身体中产生了免疫调节阴阳功能。正所谓“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷;善补阴者,必于阳中求阴,则阴得阳升而泉源不竭”。

另一方面,他一直渴求成为“儒医”,践行自己“秉承人道行天职,效法良医仰大儒”的承诺。这是一根精神支柱,支撑着他不知疲倦地前进。

《中华儿女》专题报道称:大医精诚,体现在一个人的学识、经验和品格上。郑伟达教授,正是这样一位大医精诚的人。他人如其诗,诗如其人,广博的学识很多时候像喷泉一样,水花溅射似的凝结在他的诗篇里,放射着作者内在品格的光芒。他数十载如一日,精心医治患者,对病人高度负责,无论贫富,一样施治,让人品评出“心正药自珍”的境界与滋味。

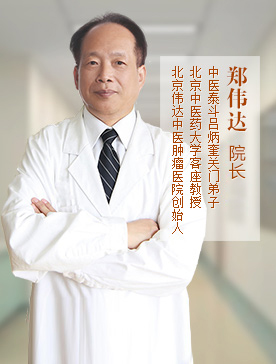

郑伟达的名片上写有以下身份:

中华中医药学会科学技术奖励评审专家

农工党第十四届、十五届中央委员

福建省政协第九、十、十一届委员

中华中医药学会肿瘤分会副主任委员

中国医促会中医肿瘤防治专业委员会主任委员

中华中医药学会社会办医管理分会主任委员

全国民营中医院院长工作委员会副主任委员

农工党中央医委会副主任委员

中华中医药学会第六届常务理事

中国民间中医药研究开发协会副会长

北京中医药大学客座教授

湖北中医药大学(管理学院)兼职教授

国际健康健美长寿研究会副主席

中华诗词学会理事

郑恒公源流文化研究会会长

《诗国》杂志社社长兼主编

《世界中西医结合》杂志社副社长

……

从这一长串的职务中,人们可以看到它背后所承担的社会责任,看到郑伟达年复一年,日复一日忙碌的身影。这是一个传递慈爱的身影,也是一个散发着正能量的身影。

郑伟达的医学成就,不仅被主流媒体关注,更在业界得到认可。

2014年12月18日,中国中医药报在头版显著位置报道了郑伟达荣获“第六届全国优秀科技工作者”称号的新闻。

报道称:中国科协在北京人民大会堂表彰第6届全国优秀科技工作者。全国政协副主席、中国科协主席韩启德,中央和国家机关有关部门领导出席。

郑伟达等10位中医药工作者从全国962名候选人中脱颖而出,获此殊荣。其中全国中医仅有4人。

2015年,农工党中央委员郑伟达教授被中国科协评为“第六届全国优秀科技工作者”,国家卫纪委副主任、国家中医药管理局王国强局长亲自为郑伟达教授颁奖。

当选“第六届全国科技先进工作者”,为“伟达团队”赢得了崇高的荣誉。这个国家级的奖项于他来讲,无疑是一个对其40年献身医学事业的总结。

堪称“国医大典”的《国医年鉴》,2016年春节后推出的2015年版(总第七卷),收录了郑伟达以人为本,科学抗癌的“治癌基本法则”。这意味着在当代中医治癌领域,“郑氏理论”载入国家医学史册。

那么,“郑氏理论”的核心是什么呢?

郑伟达认为,医学的目的是最大限度地维护人的健康,提高生命和生存质量,延长寿命。癌症的治疗也必须贯彻这一原则,坚持以人为本。

郑伟达说:“抗癌必须首先以改善生存质量和延长寿命为核心目标。生活质量是指由人的身体健康所决定的一种总体上的良好状态,决定着肿瘤的预后:研究已证实,体重减轻指数超过15%的病人,化疗的耐受性和效果均差,病人的预后也差。且生活质量也是癌症姑息治疗临床研究的一个独立终末评价指标。”

“可以说,癌症治疗从过去单纯追求生存比例到今天的生存比例与生活质量并重,是恶性肿瘤治疗观的一个极其重要的转变,势必在今后越来越深刻地影响着肿瘤学家对恶性肿瘤的治疗观念;其次,必须重视个体化化疗,中医药学认为不同的人因其生活方式、环境、体质状态等不同,不仅对于同一疾病的表现不同,而且对于治疗手段的适应性和反应也不同,因此对于疾病的治疗十分重视‘因人制宜’。在恶性肿瘤的治疗研究中发现同一时期、同一病理类型及采用同一治疗方案的肿瘤病人,其效果即生存期有明显的不同:肿瘤患者的治疗的耐受性与生存期受患者的年龄、体质、功能状态和伴随疾病、活动能力和社会支持密切相关。故治疗必须重视个体化治疗,要根据具体病人健康状态、预期寿命、治疗耐受性、期望的生活质量与病人自己的愿望和肿瘤的异质性来设计具体的多学科综合治疗方案。”

生活是那么的美丽,然而却又是那么现实。不妨让我们来了解几个病例,以见证“郑氏理论与实践”的卓越成效——

2007年8月1日,73岁北京患者马女士因左肋部疼痛一周到院就诊,既往有慢性支气管炎、哮喘、肺气肿病史。经胸部CT平扫印象:右肺门软组织影,右肺中叶支气管闭塞,考虑中央型肺癌伴阻塞性肺不张可能性大:左舌段、左下叶后底段胸膜下小结节:慢支肺气肿改变:新见右肾上腺区肿块,进一步检查确诊为肺癌。

诊断报告出来,病人家属很是痛苦。因考虑到患者的年龄和实际情况:中央型肺癌位于肺门附近,手术切除难度大,术后易复发转移,手术治疗不能达到理想效果。患者及家属均未采取手术、放化疗治疗。

两天后,该患者来到北京伟达中医肿瘤医院找郑伟达会诊。

来院时,患者不仅四肢无力、纳减、寝差、气喘、气逆、阵发性咳嗽、痰多、胸闷、心悸、胸痛,而且情绪低落,哭红了双眼。

郑伟达仔细地为这位病人诊断,于是有了这样一段经典的对话:

郑伟达:“您比我年纪大,我可以称您大姐吗?”

患者勉强点了点头,几乎无力说话。

郑伟达:“大姐,您这个病并非不治之症,真正的不治之症是您的意志丧失。”

患者睁大了眼睛,似懂非懂。

郑伟达接着说:“大姐,我再问您一个问题。您这一辈子最令自己感到骄傲的事情是什么?”

患者微微仰首,“普通人,没什么特别骄傲的事。”

“那这样,我来协助您做您一生最值得骄傲的一件事情,只要我们配合得好,病魔就会被我们打败。我让您像年轻姑娘那样英姿飒爽,那不现实,但至少您得精神振作,不能任由癌细胞放肆存活。我们有对症您的疾病的药,您配合治疗,一定会有起色。”

“我还有救么?”患者问着,眼里终于有了企盼的目光。

“当然有救!”郑伟达的语调掷地有声。

“大姐您才73岁,咱不能让病痛在记忆里蔓延。其实患病并不可怕,可怕的是你的一生没有一件令自己骄傲的事。你身体上得了病,精神上就不能再得个退缩的病了。人活在当下,也不过短短几十年,您就甘心这么走向死亡?我们和您一起抗击您体内的病魔,战胜它,就是您一生最值得骄傲的事了。作为病人,自身的感受、心情也要得到协调,如果心情不舒畅,身上也不会痛快。”

交流到这里,这位大姐的脸上终于闪现出一丝微笑,尽管这还是苦恼人的笑,但毕竟有了积极的一面。这是郑伟达最想看到的结果。

2007年10月22日,经郑伟达开方服药后的这位患者来院复诊,咳嗽减轻,自我感觉身体有力气了,饮食较前稍好,复查CT腹部肿物缩小。患者现症见气短,痰白不易咳出,舌质红,舌苔黄。

这次的复查让患者亲属很兴奋,他们原先的目的是通过中医进行调理,以减轻患者的症状,没想到这次复查肿瘤竟然会缩小。

2008年1月14日,患者药后咳嗽痰多减轻,气色好,体重略有增加,睡眠好,饮食好,肋下不舒已消失,经CT复查,肺部明显好转,现主症活动后气喘,左下肢有麻木感。药物继续治疗。

......

2014年9月24日,患者坚持服药7年,病情稳定,精神状态佳,复查指标均正常,患者已80岁高龄,还要亲自照顾110岁老母,五代同堂,其乐融融。患者的女儿告诉郑伟达,母亲在这5代里起了很关键的作用,有她在,这个家就是完整的,她庆幸当年确诊后就来到这里,才使得母亲和祖母的生命都得以延续。

2014年10月17日至2015年6月5日,患者仍然坚持服用“慈丹系列成药”及伟达2号方加减汤药,病情稳定,精神状态佳。复查(2015年6月5日)肿瘤标志物均在正常范围之内,血象无异常,肝功能无异常。

令人欣慰的是,这位患者虽目前偶有咳嗽,咽痒。但活了下来,至今健在。

在长期的理论研究和临床实践中,郑伟达悟出了肿瘤治疗是战略问题,而不仅是战术问题的新理念。他认为,要改变思想观念,抛弃以往只见肿瘤不见人的以“瘤”为中心的治疗原则,临床上应以“疗”为主,兼以“治”之。要明确治疗目的是提高生存质量,延长患者的生命,而不是仅仅把肿瘤切除了事。只要把瘤体控制住,不危害人的生存质量,人瘤共存更具明智之举。

郑伟达还提出了癌症“瘀毒”概念。“瘀毒”概念的认识与产生,“癌症瘀毒论”新理论的形成和确立,也是遵循着这样的“实践——探索——再实践——升华提高”的过程。如果说,郑伟达“治癌新十论”更多地倾向于临床实践,倾向于技术层面,“癌症瘀毒论”则更多地倾向于理论层面,因之更显其意义重大。确立并完善这一理论,亦即《癌症瘀毒论》的编写目的。

追溯一下,早在2004年7月,在北京人民大会堂举办的“21世纪传统中医药防治肿瘤战略论坛”上,郑伟达就提出了“以人为本、带瘤生存”这一标新立异的防治肿瘤的学术思想。得到了以吴阶平、吴孟超、陈可冀、程莘农等院士和与会专家的一致认同,而且,这一学术理念也逐渐为越来越多的中、西医专家所接受。

“伟达慈丹四位一体抗癌健康诊疗理念”治疗肿瘤,“心疗”起决定性作用,“药疗”起关键性作用,“食疗”起重要性作用,“体疗”起积极性作用。肿瘤是全身性疾病的局部表现,病因错综复杂,主要表现在阴阳、气血、虚实、寒热、燥湿十大方面。因此,治肿瘤要“以人为本,科学治癌”。且当辨证施治、对症下药,方能屡伏沉疴。

由于郑伟达教授在中医药界的贡献,2008年3月,他又当选为农工党医药卫生工作委员会副主任委员。作为医者,济世救人是职责;作为一名中央委员,为人民解决困难是责任。

1998年,为防洪抗灾他义不容辞捐赠人民币10万元;同年8月1日正值庆祝“八一”建军节之际,他再次捐献巨资,成功地协办了福建省1998年“八一”建军节大型文艺晚会;2000年10月份,为了配合公安部打击拐卖妇女儿童斗争行动,他赞助了人民币20万元,协助公安部刑侦局、宣传局拍摄10集大型纪实电视连续剧《苍天有泪》;2002年8月,捐助西藏地区林芝幼儿园,受到了热烈欢迎和好评……

由于郑伟达在社会公益事业上取得的丰硕功绩,2004年5月,他被“中国公益事业发展论坛暨热心公益先进典型事迹报告会”邀为嘉宾。

“伟达医药”抗击肿瘤,科研成果丰硕,企业的成功运作,使郑伟达深深地体会到,不论是做人还是行医,人有多好,事业就有多好;胸怀有多大,事业就有多大;眼光看的多远,事业就有多久。